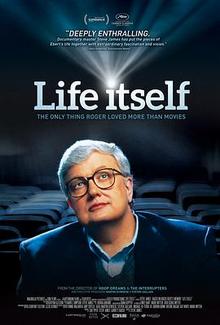

人生如戏(2014)

Life ItselfUP:2023-02-04

《生活本身》(Life Itself)是一部2014年史蒂夫·詹姆斯(英语:Steve James (producer))执导的美国传记题材纪录片,讲述美国著名影评人罗杰·伊伯特的生平。Zak Piper、Steve James 和 Garrett Basch 监制。改编自罗杰·伊伯特于2011年发表的同名回忆录。

评价

影片获得了各方盛赞,烂番茄上依据164个评论有98%的新鲜度,平均分8.4/10,该网站共识:“细节丰富且温暖感人,这是对传奇影评人快乐而深刻的致敬。”Metacritic上33家媒体给出87分的肯定。

2014年圣丹斯影展上首映,也是第67届坎城影展的竞赛片。第41届特莱瑞德影展于8月28日举办了一场特别展映。Magnolia Pictures于2014年7月4日负责北美的戏院发行和视频点播。

影片入选第87届奥斯卡金像奖最佳纪录片15部初选名单。

荣获第86届国家评论协会奖 - 最佳纪录片

简评

非常工整扎实的纪录片,基本上囊括了罗杰伊伯特成为影评人后的一生,其实主要是记录他的生活细节,病成那样依然那么幽默风趣。电影在其中所占的篇幅其实并不大,但是你能很真实地感受到他对电影的那种热爱。我能叫出名字的第一个影评人就是他,他让影评人这一职业真正有了存在感。影片中他和其他影评人以及大导演之间的相互关系,对新导演的肯定与扶持都是极好的部分,很让人动容的部分。看完我再次觉得电影真的有维持生活动力的一个功能

纪录片一开始就将伊伯特本人罹患癌症、多次手术后的不堪面容示于观众,一个与病魔进行不断抗争的坚强形象跃然画面。影片的主线脉络主要反映的是伊伯特在纸媒时代和电视时代的影评建树,尤其是将他与另一位合作伙伴吉恩·西斯科尔的嬉笑怒骂、纯真友谊做了大量回顾,其间亦披露了伊伯特在电视传播机制下只评电影好坏而对深度影评产生的伤害(拿出了宝琳·凯尔作对比)。影片结尾时伊伯特妻子讲述两人的朴素生活点滴令人动容,而他对电影的热爱竟然坚持到了死亡前的最后一夜!现代科技为他保留下了他的影评成果,而做影评人做到人们为其树碑立传也算是死而无憾了。

对我而言这部纪录片是对伊伯特的祛魅,他的生平和形象并不如他本人著下的文字那么有趣。第一次知道伊伯特是因为他和游戏玩家对线,他的观点是游戏的交互特性使之无法成为他所认知的艺术,玩家的自主行为无疑会破坏作者中心的呈现。而看伊伯特的影评也能理解,他喜欢的电影都富于强烈而真诚的个人色彩。作者论的坦诚与自大常常混杂在一起,于是又对持反方意见的影评人宝琳·凯尔产生兴趣,她在本片也被隆重提及。

离2021年结束只剩下8天,这一年看过的电影不算多也不算少,视野开阔了,疑惑也更多了。大家都在盘点年度十佳,而我正在找一部带有回顾性质的电影,文字还没成形,便先让影像安放我的情感。是罗杰用自己的一生完成的故事,在我看来去解答生活是什么比解答电影是什么更难,于是他用一生去诠释电影为他的生命带来什么。“我要离开了,可我一直都在”,就像电影能够超越时空,罗杰的文字、他提携的青年电影、他培育的迷影文化,像蒲公英的种子一样飘散,不论何时何地,都能长出新生命。

本来我对罗杰的观感经历了低谷,来自朴赞郁的批评,来自宝林粉丝的拉踩,来自罗杰自己一些明显情绪化的评论,来自《伟大的电影2》的低于预期---但本片让我重新爱上了罗杰,当马丁斯科塞斯说起随身带着罗杰的影评,是后者把80年代深陷低谷的他拉出来时,我和马丁一起眼眶湿润。当看到吉恩和罗杰一辈子对头,好像和珅纪晓岚一样抬杠戏谑,又各自离世,这种伤怀戳中我心。他如此真实,毫不掩饰,他授意让镜头直拍最残酷的癌症末期的他,一切都敞开如他的影评,他深爱电影,也深爱表达,深爱生命。我看他活着又再一次死去,我会再次重看本片,为他再一次活着,竖起大拇指。

纪录片讲述了影评人罗杰的一生。看完他的一生,我会感到热爱电影是人生之幸事,虽然还达不到他那么热情高涨的程度,或许爱得不够深沉,理解电影不够到位,知识储备有限,导致写出的东西不够丰满。纪录片包括罗杰对影评的坚持、与吉恩相爱相杀的友情,与妻子的真挚感情,后期三者交融在一起,无法避免的痛苦和感动扑面而来。若有一个事物值得你如此毕生追求,人生无憾;若有一个吉恩这样的朋友,此生也不算白来。“感谢你们和我走过的一切,我们电影院见”。——

影评是“知识分子的大众激情”。畅快地聊电影,实际上是投入地聊生活的一切。影评人间互相diss的友谊真的很赞。才发现斯科塞斯说话的调调那么像伍迪艾伦!模仿下赫尔佐格这时会怎么说,让人想起赫尔佐格说英文那种奇特的调调,让人觉得自己离电影很近,也觉得离罗杰很近。渐渐,那种生理上的抵触完全消失,想带微笑去面对那种恐惧。而对死亡的表达,死者已经接受,生者得学会放手。缅怀。

在电影世界里,我们的潜意识得以自由驰骋,我们的意志可以获得满足,吸引我们不顾一切地前去,尽可能按照自己的想法建构一个理想世界;它是一个封闭的时空,它的时代,环境、运作及因果关系都是我们设计出来的;它比人生简单,比人生理想,它的魅力也在于此,它是很舒服的。这也是为什么大家喜欢拍电影,或花钱买票关到一间黑屋子里去跟一群人看电影的原因。

作为实则以电视评论员与电影记者为主要职业的影评家,这位罗杰的文字的价值意义与影响力是否如他的一些“门生”们所追捧的那般可以各人有各人的看法。不过影片最能感动到人的还是他作为一个普通人,一个热诚尽职的普通职业人,与身边的家人与朋友,如何面对死亡之路的过程,正是因为病痛的折磨与死亡的路标,让过往的人生与职业生涯回忆有了完全不同的精神意境,一切都曾经是美好的,都多么有意义。生命是多么值得珍视,每一段人生都曾是天赐的奇迹。罗杰这种符号般的生命抗争者能得到赫尔佐格的青睐毫不以外,另外他的电子语音发生器的口音真的好像HAL9000啊

25年看了1万部电影,写了6000多部影评,这是一部关于影评人人生的纪录片,正如影片从《邦尼和克莱德》的点评开始,先是充满了活力冲突,继而不断地探索成长,到最后是病痛告别,“接受死亡也是生命的一部分”,罗杰把劳拉·邓恩给他的亲笔信和希区柯克送给玛丽莲·梦露的拼图作为礼物送给了拉敏·巴哈尼,他还对大卫·林奇的《蓝丝绒》进行了批评,因为他从伊莎贝拉·罗西里尼的脸上看到了不适,“艺术不一定要完全还原”,“我就要离开了,但我一直都在”,two thumbs up!

一位毒舌影评人最终丧失了吐舌的能力确确实实有种《人生如戏》的况味,然而我不喜欢职业影评人的原因是他们所持的“职业化”眼界。在那个狭隘的圈子里,且不说他们极有可能成为坏电影的帮凶,至少他们的见解也难以逾越那方赖以生存的一亩三分地。是否拥有去职业化的观点是检验一个人学识和修养的尺度。

电影与他的自传同名,而他自传的中文版躺在我的书架上。每次在IMDb上看媒体评论,第一篇总是罗杰伊伯特网站上的。影片循着自传里的轨迹,分别讲述他的发迹,他事业的巅峰,他比众多圈内人的交往,以及比例最重的,与病魔的斗争。最感动人的自然是他对电影纯粹的热爱和达观的性格。他是一个具有巨大人格魅力的人。在这个人们已经不再看严肃影评的时代,伊伯特一人的努力似乎压根不能把人们带回法国新浪潮影评作为一种艺术和推动电影创作工具的时代,他更多的是把这种文体与社交媒体结合起来,让人们在看电影时有个参考和借鉴。他沿袭了上个世纪影评人与电影人亲密关系的传统,但在该批评时却毫不手软。他最宽广的观念便是接受各式各样的电影,从不局限。他和一位伟大的作家一样伟大。从文字推动世界进步的人都是伟大的。